侍エンジニア塾 AIコースって、実際のところどうなんだろう。

口コミでは「マンツーマンでしっかり学べた」という声もあれば、「料金が高い」という意見もあり、良し悪しがはっきり分かれる印象があります。

私自身も受講を経験し、その中で感じたメリット・デメリットの両方を肌で知りました。

この記事では、公式サイトや宣伝では見えにくいリアルな部分を、受講生や卒業生の声とあわせて、忖度なしで解説していきます。

「本当にスキルは身につくの?」「料金に見合う価値はある?」と悩んでいる方にこそ読んでほしい内容です。

続きを読み進めれば、自分に合うスクールかどうかを判断できるはずです。

\受講料(税込)の最大80%(上限64万円)の支給/

侍エンジニアAIコースの口コミ

侍エンジニアのAIコースに関して、口コミをいくつかご紹介します。

受講を検討されている方にとって、リアルな声は参考になるでしょう。

良い口コミ

侍エンジニアAIコースの口コミをさっそく見ていきましょう。

プログラミングスクールに通って、日々やりがいを感じています! インストラクターや面談の方が話しやすく、質問したら丁寧に説明してくれるし分かりやすかったから。引用元:コエテコ

とても親切なスクールです。あとは自分がどれだけ主体的に取り組めるか ・教材が分かりやすい・困りごとが発生した際もサポート体制が整っているので安心して相談できる・実案件の獲得をするためのトレーニングを受ける 引用元:コエテコ

素晴らしいSAMURAIエンジニア!やる気と努力で実る夢!内容の満足度は高いですが、受講料が高いです。しかし、やる気により、受講料が取り返せます! 引用元:コエテコ

高額の割に内容はないと感じた。予め独学していた人向け 高額なのにサポートがない。オンラインとテキストが送られてくるだけ。 引用元:コエテコ

講師の質に差はあるかもしれませんが、やはり専属メンターは心強い! 引用元:コエテコ

侍エンジニアのAIコースを選んだ決め手は、やっぱりマンツーマンレッスンがあることでした!週に1回、専属のインストラクターさんがしっかり見てくれるから、疑問もすぐに解決できるし、もし合わないと感じても変更できるって聞いて安心しましたね。 引用元:コエテコ

学習内容以外のことで困った時も、担当コンサルタントさんがいてくれるのは心強いです。勉強以外の悩みとか、キャリアの相談とか、気軽に話せる人がいると本当に助かります。インストラクターさんとも連携してくれるから、スムーズに問題解決に向かえるのが良いところです。 引用元:コエテコ

悪い口コミ

悪い口コミもあるようなのでそちらも見ていきます。

レッスンが週に一回しかない、チャットで質問してもレッスン時間外だからと答えてもらえない、自分がもらったレッスン資料は難易度が低すぎた 引用元:コエテコ

100万以上受講料を支払いしましたが、得られるものはほとんどなく残念です 引用元:コエテコ

良い口コミの共通点は、質問が迅速にできる環境やマンツーマンの手厚さ、そしてカリキュラムの効率性ですね。

これは、独学では得難い「伴走感」を実感できるサービス設計だと感じます。

一方で厳しい声には、教材の質や講師の対応のばらつき、費用対効果への疑問が挙げられています。

特に、「教材自体に誤りがある」「サポートが期待ほど機能しなかった」という体験は、学習のモチベーション低下につながりかねません。

ですが、「教材の整合性に注意したい」「講師との相性を事前に確かめたい」という方は、無料体験などでしっかり確認するのが得策ですね。

次は、私自身が経験した“メリット・デメリット”をお伝えします。感情込めてリアルにお届けしますので、お楽しみに。

\受講料(税込)の最大80%(上限64万円)の支給/

侍エンジニアAIコースのメリットとは?

ここからは、私が実際に受講してみて『これは受けてよかった!』と心から感じたポイントを、包み隠さずご紹介していきます。

あくまで一個人のリアルな体験として、これから受講を考えている方の判断材料になればうれしいです。

まずは、特に魅力的だったメリットを整理してみましょう。

① 講師とのマンツーマン指導でつまずきゼロを目指せる

② 実務レベルで使える生成AIスキルが身につく

③ AI副業やキャリア支援が具体的で現実的

① 講師とのマンツーマン指導でつまずきゼロを目指せる

初心者にとって、つまずいたときにすぐ質問できる環境って本当にありがたいんですよね。

侍エンジニアでは、専属講師との1対1のレッスンが中心なので、自分の理解度やペースに合わせてじっくり進められます。

しかも、担当講師は現役のエンジニアやAI実務経験者ばかり。

抽象的な説明ではなく、実際の現場でどう使われるかというリアルな視点で教えてくれるので、学びがとても深いです。

『誰かと一緒に学べる安心感』って、やっぱり大きなモチベーションになりますよね。

② 実務レベルで使える生成AIスキルが身につく

今の時代、ただAIを使えるだけじゃなくて『どうやって業務や副業に活かすか』が大事。

この講座では、ChatGPTやClaude、Midjourney、Stable Diffusionといった具体的なツールを使いながら、プロンプト設計や画像・動画生成など、かなり実践的な内容を扱っています。

とくに印象的だったのが、課題で自分なりにプロンプトを試して、それを添削してもらえるところ。

AIを『なんとなく使う』ではなく『意図的に操る』感覚がついてくるんです。

ツールの進化が早い時代だからこそ、こうした“応用力”を磨ける環境って貴重だなと感じました。

③ AI副業やキャリア支援が具体的で現実的

ただ学ぶだけで終わらせないのが、侍エンジニアAIコースの強み。

受講後の進路まできっちり見据えたサポートがついているのがうれしかったです。

具体的には、ポートフォリオ作成のアドバイス、副業案件の提案、履歴書・職務経歴書の添削など、まるで転職エージェントのような支援がありました。

『学んだ知識をどう収益化するか?』という問いに、ここまで伴走してくれるスクールはなかなか無いと思います。

将来を見据えて安心して学べたのが、最大のメリットかもしれません。

\受講料(税込)の最大80%(上限64万円)の支給/

侍エンジニアAIコースのデメリットはある?実際に感じたこと

どんなに魅力的なスクールでも、完璧なものはありませんよね。私自身が受講を通じて感じた『惜しい点』についても、正直にお伝えします。

あらかじめ知っておくことで「こんなはずじゃなかった…」を防げるはずです。

① 価格が安いとは言えない

② 自分でスケジュール管理する必要がある

③ AIの基礎知識がないと最初はちょっと大変かも

① 価格が安いとは言えない

正直、決して格安ではありません。講料は数十万円と、決して軽く払える金額ではないので、覚悟は必要です。

とはいえ、厚生労働省の『給付金制度』を使えば最大70〜80%の補助が出る場合もあります。うまく制度を使えば、自己負担をかなり抑えられるんですよね。

ただそれでも『自己投資としての覚悟』は求められると思います。

あとあと「ちゃんと学べてよかった」と思えるかどうかが、選択のカギになる気がします。

② 自分でスケジュール管理する必要がある

これはオンライン学習全般に言えることですが、自分で学習ペースを作っていかないと、内容が進まないんです。

講師のサポートはあるものの、毎日の学習の進行管理は自己責任になります。

「今日は疲れたし、明日やろうかな…」が積み重なると、思ったより進まないということも。

私も一度ペースを崩したら、モチベーションの立て直しに苦労しました。

カリキュラムがしっかりしている分、自分との約束を守る力も問われると感じました。

③ AIの基礎知識がないと最初はちょっと大変かも

これからAIを学ぶ方にとっては、最初の壁が高く感じるかもしれません。

特にChatGPTや画像生成ツールを触ったことがない方は、用語や仕組みに戸惑うこともあると思います。

ただ、その分教材は本当に丁寧ですし、講師も「どこでつまずいているか」を見つけてくれるので、乗り越えられます。

慣れるまでがちょっと大変ですが、一度コツをつかめば楽しくなってくるので、諦めずに続けるのが大事ですね。

\受講料(税込)の最大80%(上限64万円)の支給/

AI学習コースの内容と料金比較を解説

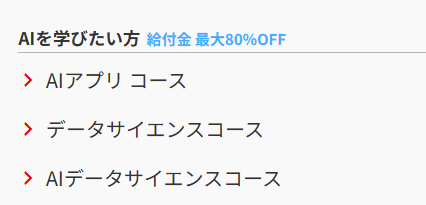

「生成AIの活用方法を学びたい方」と「AIを学びたい方」という二つの学習コースについて、それぞれ異なる料金体系が設定されています。

以下にそれぞれのコースの料金表と、そこで学べる内容、そして両者の違いを詳しく解説します。

AIを学びたい方向けコースってどんなの?

こちらのコースは、より広範なAIの基礎から応用、特にAIアプリケーション開発やデータ分析に深く関わりたい方向けです。

給付金制度を利用すると最大80%OFFになる場合があります。

「AIを学びたい方向けコース」とは、AIの基礎から応用までを深く掘り下げ、AIアプリケーションの開発やデータ分析の専門知識を習得したい方向けの学習プログラムです。

このカテゴリには、「AIアプリコース」「データサイエンスコース」「AIデータサイエンスコース」といった、より専門性の高いコースが含まれています。

これらのコースでは、AIの仕組みそのものを理解し、AIを「使う側」だけでなく「作る側」になるための知識とスキルを身につけます。

具体的には、プログラミング言語(主にPython)の習得から始まり、機械学習や深層学習といったAIの理論的な背景を学びます。

さらに、これらの理論を基に、実際にAIモデルを構築したり、それを組み込んだアプリケーションを開発したりする方法を実践的に学習します。

「AIアプリコース」では、AI技術を搭載したソフトウェアやウェブアプリケーションを自分で開発する能力を養います。 ユーザーインターフェースを持つAIツールを自分で作り上げることに重点が置かれます。

「データサイエンスコース」では、AIの学習に不可欠な「データ」の扱いに特化します。 大量のデータを収集し、それを分析して、そこからビジネス上の有用な洞察を引き出すための統計学やデータ処理の技術を学びます。

そして、「AIデータサイエンスコース」は、AIの開発とデータ分析の両方を網羅する、より包括的な内容となっています。

AIモデルの設計からデータの準備、そしてその分析結果をビジネスにどう活かすかまで、AIプロジェクト全体をリードできるようなスキルを習得することを目指します。

これらのコースは、AIエンジニアやデータサイエンティストといった専門職を目指す方や、AI分野でキャリアを築きたい方に最適な内容と言えるでしょう。

\受講料(税込)の最大80%(上限64万円)の支給/

料金表

| コース名 | プラン/期間 | 基本料金(入学金込・税込) | 給付金適用後(最大70~80%OFF・税込) | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| AIアプリコース | 16週間プラン | 693,000円 | 約253,291円 | 入学金99,000円+受講料594,000円 |

| 24週間プラン | 880,000円 | 記載なし | 入学金99,000円+受講料781,000円 | |

| AI・データサイエンスコース | 16週間プラン | 693,000円 | 約241,200円 | 入学金含む |

| 24週間プラン | 880,000円 | 記載なし | 入学金含む | |

| その他(共通) | 4週間プラン | 記載なし | 最大122,850円 | 個別のコース料金は要確認 |

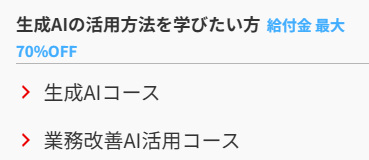

生成AIの活用方法コースってどんなの?

これまでAIコースの全体像を見てきましたが、次に、より具体的な学習内容に焦点を当てた「生成AIコース」と「業務改善AI活用コース」について、それぞれの特徴と学ぶべきポイントを簡潔にお伝えします。

「生成AIコース」は、私たちがよく使うChatGPTのような文章生成AIや、画像を創り出すAIツールの基本的な操作から応用までを学ぶ場です。

ここでは、AIに思い通りの回答や画像を出させるための「プロンプトエンジニアリング」という指示の出し方を習得します。

ブログ記事の作成補助、メールの自動生成、あるいはデザインのアイデア出しなど、日々の業務やクリエイティブな活動にAIを「ユーザーとして」役立てたい方に最適です。

プログラミングの知識はほとんど不要で、効率的なAI活用術が身につきます。

料金表

| プラン/期間 | 料金項目 | 金額(税込) | 補足 |

|---|---|---|---|

| 4週間プラン | 給付金利用時(実質) | ¥70,200 | 最大¥122,850支給 |

| 合計金額(入学金+受講料) | ¥193,050 | 元の価格は¥198,000円(5%OFFキャンペーン中) | |

| 分割料金 | ¥4,795〜/月 | 元の価格は¥4,917/月(5%OFFキャンペーン中) | |

| 8週間プラン | 給付金利用時(実質) | ¥104,745 | 最大¥183,305支給 |

| 合計金額(入学金+受講料) | ¥288,050 | 元の価格は¥298,000円(5%OFFキャンペーン中) | |

| 分割料金 | ¥7,154〜/月 | 元の価格は¥7,494/月(5%OFFキャンペーン中) |

業務改善AI活用コース

一方、「業務改善AI活用コース」は、生成AIを含む多様なAIツールを使い、実際の業務が抱える課題を解決し、作業効率を飛躍的に向上させることを目指します。

このコースでは、まず現在の業務プロセスを分析し、どこにAIを導入すれば最も効果的かを見極める視点を養います。

その後、最適なAIツールを選び、それを業務フローに組み込む方法を実践的に学びます。

例えば、顧客対応の自動化や、RPAとAIを連携させた定型業務の自動化など、具体的なビジネスシーンでのAI活用に焦点を当てます。

AIを「ビジネスの課題解決ツール」として捉え、会社のDX推進に貢献したい方にぴったりのコースと言えるでしょう。

両コースともに、AIを「使う」という点で共通していますが、前者はツールの多岐にわたる活用法、後者はそれを具体的な業務改善というゴールに結びつける実践的なアプローチが特徴です。

\受講料(税込)の最大80%(上限64万円)の支給/

料金表

| プラン/期間 | 料金項目 | 金額(税込) | 補足 |

|---|---|---|---|

| 8週間プラン | 給付金利用時(実質) | 給付金支給の対象外です | |

| 合計金額(入学金+受講料) | ¥224,400 | 元の価格は¥231,000円 | |

| 分割料金 | ¥5,573〜/月 | ||

| 12週間プラン | 給付金利用時(実質) | ¥109,582 | 最大¥191,768支給 |

| 合計金額(入学金+受講料) | ¥301,350 | 元の価格は¥312,000円 | |

| 分割料金 | ¥7,484〜/月 |

各コースで学ぶ内容とその違い

上記の二つのカテゴリのコースは、学習の目的と深さに大きな違いがあります。

「AIを学びたい方」のコースで学ぶこと

一方、こちらのカテゴリの「AIアプリコース」「データサイエンスコース」「AIデータサイエンスコース」は、よりAIそのものの仕組みや開発、分析に深く関わることを目指します。

プログラミングや数学、統計学の基礎知識が必要となる場合が多く、AIエンジニアやデータサイエンティストといった専門職を目指す方に適しています。

「AIアプリコース」では、AI技術を組み込んだアプリケーションを自分で開発するスキルを習得します。

Pythonなどのプログラミング言語を使い、機械学習モデルの構築方法や、それらをWebアプリケーションやモバイルアプリケーションに組み込む方法を学びます。

単にAIを使うだけでなく、AIを「作る側」としての技術を身につけます。

「データサイエンスコース」では、AIの学習に不可欠なデータの収集、分析、可視化のスキルを習得します。

統計学や機械学習の理論を学び、大量のデータから有益な情報を引き出す方法、そしてその情報をビジネス上の意思決定に活かす方法を学びます。

データの前処理からモデルの評価まで、データに基づいた問題解決能力を養います。

そして、「AIデータサイエンスコース」は、これら二つの要素を融合させた、より高度で包括的な学習内容を提供します。

AIモデルの開発から、そのモデルが学習するためのデータサイエンスまで、AIプロジェクト全体をリードできるような知識とスキルを網羅的に学びます。

これは、AI分野でキャリアを築きたいと考える方にとって、最も専門性の高い選択肢となるでしょう。

「生成AIの活用方法を学びたい方」のコースで学ぶこと

このカテゴリに含まれる「生成AIコース」や「業務改善AI活用コース」は、主にすでに開発された生成AIツールをいかに効果的に使いこなすかに重点を置いています。

プログラミングの経験がほとんどない方でも、AIを自分の仕事や生活に役立てたいと考えている方に適しています。

例えば、「生成AIコース」では、ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)を使って、どのような文章が生成できるのか、画像生成AIでどのようにクリエイティブな作業を効率化できるのか、といった具体的なツールの操作方法や応用例を学びます。

プロンプトエンジニアリングと呼ばれる、AIに意図した通りの出力をさせるための指示の出し方や、ビジネス文書作成、企画書作成、SNS投稿文の自動生成といった実践的なスキルを習得します。

また、「業務改善AI活用コース」では、さらに一歩踏み込んで、AIツールを導入することで具体的な業務プロセスをどのように改善できるかに焦点を当てます。

例えば、顧客対応の自動化、データ分析の補助、マーケティング戦略の立案サポートなど、特定の業務におけるAIの導入と運用方法を学びます。

ここでは、ツールの選定から導入後の効果測定まで、AIを「使う側」としての視点が重要になります。

\受講料(税込)の最大80%(上限64万円)の支給/

まとめ

侍エンジニアのAIコースに関する口コミを簡潔にまとめると、その評価は大きく分けて「手厚いサポート」と「高額な費用」という二つの側面で語られています。

多くの受講生がインストラクターや面談の質を高く評価しており、話しやすく、質問すれば丁寧に説明してくれるマンツーマン指導が、AI学習の大きな助けになっていることがわかります。

講師との相性が学習モチベーションの維持に繋がり、卒業後も教材を利用できる点も好評です。

しかし、受講料が高額であることに対しては厳しい意見が多く、「費用に見合う内容ではない」「100万円以上払ったのに残念」といった声も見られます。

質の高い個別サポートと講師に恵まれれば、大きな学びや具体的な成果に繋がりそうです!

のE資格対策講座は本当に有効?将来どんな役に立つの?徹底解説!-1-300x158.png)

-ワイヤレスHDMI-レビュー口コミ評価-300x158.png)