「アニメなんて個人では作れない」と思っていませんか?

実は今、AI技術の進化で、誰でもスマホ1つから本格的なアニメを作れる時代になっています。

絵が描けなくても、高度な技術がなくても自分で自分の世界を表現できる時代ですね!

キャラクターの作画も、動きの生成も、声優の声までもAIが自動で作ってくれるんです。

この記事では、2025年に注目されている最新のAIツールをつかってオリジナルアニメをつくる方法をわかりやすく紹介します。

絵が描けない人でも、ストーリーを考えるだけでオリジナル作品を生み出せるので、初心者でも安心して始められますよ。

- 【マネタイズ】AI美女の稼ぎ方を教えます!おすすめツールからマネタイズまで徹底解説していくよ!

- 【動画AI生成】Domo AI 動画生成ツールの口コミ・評価まとめ

- 動画生成AIのおすすめランキングTOP14【2025年最新版】私が最終的に使い続けているツールはこれ!

- 画像生成AIを使ってインスタで月10万円稼ぐ方法!初心者でも3か月で収益が得られる!

- 生成AIで副業するならどのスクールがおすすめ?未経験から副業を学べるスクール7選!

AIでアニメが作れる時代がきた!

ここ数年、アニメ制作の世界は大きく変わりました。

従来、アニメを作るには高度な技術と時間が必要でしたが、今ではAI技術のおかげで、誰でも本格的なアニメを作成できる時代になっています。

キャラクターのデザイン、アニメーションの制作、さらには声優の声まで、AIが自動で作成してくれるので、これまでアニメ制作に関わったことがない人でも、オリジナル作品を作れるようになっています。

実はストーリーもAIにお任せはできます

では、さっそくどうやってつくっていくのか?一つずつ解説していきます!

① AIで色んな画像生成が可能

絵が下手だけどアニメや漫画を作ってみたいという人、私が知っているだけでも結構います!かくいう私も絵が下手だけどアニメを作ってみたい一人。

でも、今は絵心なくてもAIでいろんな画像生成が可能。

画像生成AIのプロンプトに

A girl in uniform stands on the rooftop at night, facing the camera from the strong wind’s direction. Her hair is pink with loose perms. She faces forward. Clear lines and pop colors. –ar 16:9

みたいに指示するだけで、キャラの立ち絵も背景もサッと出ます。

複雑な戦闘シーンも、刀のブレや火花、服のシワまでそれっぽく出せます。細かな風景も、夕焼けの教室や雨の路地裏みたいな雰囲気ごとまとめて用意できます。

手や小物が変になったら、その部分だけ囲って直せばOKです。

アニメはまずは短いシーンから作って、気になるところを少しずつ直す流れがやりやすいです。

正直、プロも下描きや背景のラフ、質感づけではAIの力を借りる時代になっていくはずです。

だから遠慮はいりません。物語づくりはあなたが握って、絵の手数はAIに手伝ってもらう。

そんな感じで始めれば、一本の作品がちゃんと形になります。

② 動画生成ツールでアニメーションも可能に

今までアニメ会社や専門知識がないと、作ったキャラを自然に動かすのは本当に難しかったです。

しかも、1人でアニメを作ろうと思ったら、高性能なパソコンや高額なソフトが必要で、なかなか素人ができることじゃありませんでした。

でも今はAIの動画生成ツールが出てきたことで、そのハードルが一気に下がりました。

なぜ個人でも作れるようになったかというと、AIがキャラの動きや映像の演出を自動で作ってくれるようになったからです。

昔は1秒の動きを作るだけでも、何十枚もの絵を描かないといけませんでした。

でも今のAIは、1枚の静止画をもとにして、キャラが自然に歩いたり、表情を変えたり、シーンの奥行きまで再現してくれます。

まるでカメラが近づいたり、角度を変えたりしているような映像も、AIが自動で作ってくれるんです。

しかもクラウド上で動くツールが多いので、高いパソコンも必要ありません。

スマホや普通のノートパソコンでも、ブラウザを開くだけでアニメを作ることができます。

③ 2025年のトレンド

2025年、AIによるアニメ制作はますます進化し、全てのクリエイターに新しい可能性を提供しています。

特に注目すべきはアニメ系だけではありません。一気にバズりたいときは、動物系の動画、クリスタルやガラスのASMR、リアル非現実動画などが人気です。

ただ、動画は10秒から20秒くらいの動画生成しかできません。そのなかで、インパクトのある動画をつくれるかどうかがポイント。

もしアニメ系であれば、ワンシーンだけ、『これ続きがあるの?』と思わせることが大事です。

※音声が出る動画もあるので注意です

「Sora2」や「DomoAI」「klingAI」「Fluxai」など、AIを活用したアニメ制作ツールは、初心者でも高品質な作品を作れるようにサポートしてくれるので、アニメ制作のハードルを大きく下げてくれます。

これからは、アイデアさえあれば、誰でも自由にアニメを制作し、SNSやYouTubeで共有することができるようになります。

AIによるアニメ制作は、ゲームや映画、VRなどの分野にも大きな影響を与え、ますます注目を浴びることでしょう。

AIを活用したアニメ制作がさらに進化する中で、今後どんなクリエイティブな作品が登場するのか、とても楽しみですね。

- 【AIで副業したい方必見】マネタイズ方法を大暴露!口コミや評判を徹底解説!

- AI副業を目指す人必見!思わぬ収入アップの体験談をぶっちゃけます

- 生成AIで副業するならどのスクールがおすすめ?未経験から副業を学べるスクール7選!

- 【生成AIスクール比較】料金やコスパを考えて1番のおすすめのAIスクールはどこ?将来安泰の分野に注目!

- 【マネタイズ】AI美女の稼ぎ方を徹底解説!まだまだ稼げる?!

AIアニメ制作に必要な基本ツールとは?

さてここでは、AIを使ったアニメをつくるにあたって利用すべき基本ツールをご紹介していきます。

① 画像生成AI(キャラクターデザイン)

アニメ制作の最初のステップはキャラクターデザインです。

キャラクターのビジュアルが決まると、物語やシーンのイメージが膨らんでいきます。

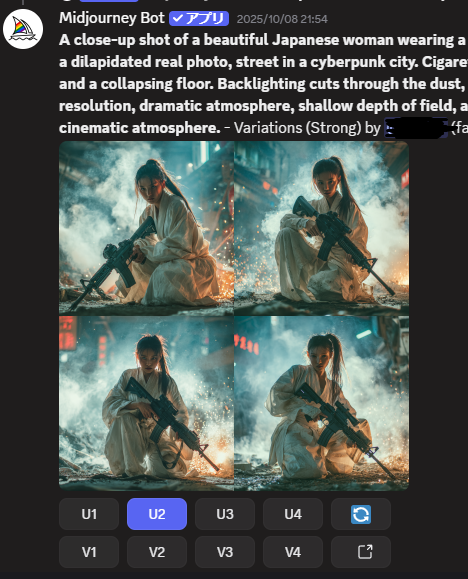

例えば、「MidJourney」や「Holara」、「Deevid」などのツールを使えば、イメージしたキャラクターや背景を簡単に生成できます。

- MidJourney

- Holara

- DeevidAI

アニメの基本として画像生成ツールはずせません

画像に関して言えば、MidJourneyはビジュアルが非常に美しく、アートスタイルに特化した画像生成が得意です。

イラスト風のキャラクターや幻想的な背景を作成するのに最適です。

どのツールよりも芸術的で美しい画像が出せますが、『イラストっぽさ、アニメっぽさ、素人っぽさ』を求めるならHolaraというツールも併用して利用するといいです。

Holaraはアニメ系の画像に強いAIツールです。まるで自分が漫画家さんになったかのような画像を抽出してくれます。

『自分がどんなアニメ』を作りたいかによってAIツールも使い分けすることが、動画の質を上げるコツです。

次にDeevidAIですが、こちらは一貫性に特化したキャラクターを作成するツールです。画像生成というよりは、同じキャラクターでいろんな場面をつくるのに役立ちます。

最近、リリースされたNanoBananaも使うと便利です。

これも一貫性のあるキャラを作るのに役立ちます

画像生成ツールを使う際に重要なのは、一貫性を持たせることです。

同じキャラクターが複数のシーンに登場する場合、キャラクターの外見やスタイルに統一感を持たせる必要があります。

DeevidAIやNanoBananaは一貫性のあるアニメのシーンをつくるためには必須ツールといえます。

② 動画生成AI(アニメーション化)

- Kling

- DomoAI

- FluxAI

キャラクターが完成した後に必要なのがアニメーション化です。

AIを使用することで、アニメーション制作のプロセスは大幅に簡素化され、誰でも短時間でリアルな動きや表情を持つアニメを作成することができます。

ここでは、私がよく使う動画生成AIツール「Kling」、「DomoAI」、「FluxAI」を紹介します。

Klingは、感情の変化やエモーショナルなシーンの表現に優れ、物語性を重視したアニメを制作するのに最適です。

表情なんかはすごくリアルに動画生成してくれます。

Klingは、キャラクター同士の掛け合いや感情の起伏をうまく表現できるため、ドラマ性のあるシーンを作りたい場合に非常に役立ちます。

DomoAIは、シンプルなアクションから複雑なシーンまで、キャラクターの動きやポーズを入力するだけで、アニメーションを自動生成してくれるツールです。

また、リラックスモードを使うと無制限で動画生成が可能。この機能だけは他にはない優秀な機能!このリラックスモード目当てで登録する方も多いです。

Kling→無制限生成モードなし

Runway→無制限生成モードありますが、料金高い

DomoAI→無制限モードもあってコスパがいい

DomoAIを使用すると、キャラクターの動きがリアルでスムーズに表現されるため、Klingでできなかったアクションシーンやダイナミックな動きが求められるアニメに最適です。

また、セリフをしゃべらせるAIアバター機能がついているので、これを使うことで動画が本当の映画のほうになります!

FluxAIは、早くて細かな動きに強いです。私は人間同士の戦闘シーンにFluxAIを使います。もちろん、それ以外の動画もかなりレベル高く生成されます。

FluxAIの欠点は画像生成の質が低いことかな

あれこれ、AIツールを使いたくない方はDomoAIとFluxAIだけでもかなわないと思っています。

さて、次にふれておきたいのがSora2!!

最新Sora2が大変なことに

最新Sora2が大変なことになっています。

2025年10月はSora2が発表され、今までAIだ!と気づいていた動画が「現実かAIかわからなくなるほどリアル」になっているのです。

見分けがつかなくなるからこそ、モラルのある使い方をしないといけません

津波や地震、日常の風景までが本当にAI動画かどうか見わけがつかないのです!ある意味、AI動画の倫理感が今まで以上に必要とされそうですね。

さて、このSora2、このアップデートでまず大きく変わったのが、動画生成の最大長。

すべてのユーザーが最大 15秒 の動画を生成可能になり、Proユーザーに至っては 最大25秒 の動画をウェブ版で制作できるようになりました。

これまでより長めのシーンが描けるようになったことで、物語性・構成的な映像がより表現しやすくなったのです。

さらに、Web版(ブラウザ版)には ストーリーボード機能 が導入されました。

映画やアニメよりも、ドキュメント風のリアル動画でいろんなシーンを再現させてみたい人にSora2はおすすめです。

④動画編集ツール(仕上げ)

- フィモーラ

- キャップカット

アニメーションが完成した後、次に必要なのが編集作業です。

編集作業では、アニメのシーンを調整したり、音楽や効果音を加えたり、映像全体を整えて最終的な完成度を高めていきます。

初心者の方におすすめの動画編集ツールはフィモーラとキャップカットです。

フィモーラは、シンプルで直感的な操作ができる動画編集ソフトで、アニメ制作の最終段階で役立ちます。

実はフィモーラにはAI機能がついていて動画を編集しながら動画生成もできて、シーンの1部に追加することが可能!

一方、キャップカットは、モバイル向けの編集アプリで、SNS向けの短い動画やアニメ制作に特化しています。

簡単にエフェクトやトランジションを追加でき、素早く動画を仕上げたい場合に非常に便利なツールです。

動画編集作業は、アニメを最終的に完成させるために非常に重要です。

特に、アニメ制作においては、映像と音の調和が欠かせません。

フィモーラやキャップカットを使うことで、簡単に映像のクオリティを向上させることができ、手軽にプロフェッショナルな仕上がりを実現できます。

購入方法!25%引きで購入できる裏技も!お得で確実!これがベストな購入方法!-300x158.png)

購入方法!25%引きで購入できる裏技も!お得で確実!これがベストな購入方法!-300x158.png)

画像生成AIでキャラクターを作ろう

オリジナルキャラクターを作成するための第一歩は、どんなキャラクターを作るか決めることです。

① どんなオリジナルキャラを作るのか決める

特に物語の主人公となるキャラクターは、ストーリー全体の雰囲気やテーマを大きく左右します。

主人公の性格や特徴を細かく決めておくと、後々のキャラクター作りがスムーズに進みます。

例えば、主人公が勇敢で冷静な性格なのか、それとも感情的で情熱的なのか、性格が決まると外見や服装にも影響を与えます。

どんな世界観で物語が展開するのかも考慮して、そのキャラクターがどのように見えるべきかを決めていきましょう。

②オリジナル画像はプロンプトが大事

次に重要なのが、オリジナル画像を作成する際に必要なプロンプトです。

ツールによって、同じプロンプトでも生成されるキャラクターが大きく異なることがあります。

MidJourneyやDeevidAIなどの画像生成AIは、それぞれ独自のアルゴリズムを持っているため、キャラクターの外見や雰囲気が微妙に異なります。

最初に出てきた画像が完全に思い通りでない場合でも、プロンプトを微調整して再生成することが大切です。

何度も生成してみて、お気に入りのキャラクターが出てくるまで試行錯誤を繰り返しましょう。

自分の思ったようなキャラクターが出ない場合は、利用する画像生成AIツール変えてみるのもいいかもしれません。

③ キャラの一貫性を保つコツ

そして、キャラの一貫性を保つことは、漫画やアニメ制作において非常に重要なポイントです。

キャラクターが物語を通じて一貫した容姿、さらには性格・言動を示すことで、視聴者や読者がそのキャラクターに感情移入しやすくなります。

本格的にスートリー性のあるアニメや映像を作る場合やキャラクターに何をさせたいのか、どんな場面でそのキャラクターがどう振る舞うかをしっかりと考えることが大事です。

ここをしっかりと設定しとなかないと人気動画にはなりません

では、どうやってキャラの一貫性を出せばいいの?

これよくもらう質問ですが、最初のキャラ設定で、特徴や性格を決めておくんです。

『口癖』なんかはキャラクターに個性がでやすいものになります。ドラゴンボールの悟空なら『オラ』、ひぐらしのなく頃にだったら『ニパー』という口癖や語尾ですね。

これ一つ決めておくとかなり忘れらないキャラになります。

もちろん、外見や性格の個性でも構いません!何か他のキャラとは違う個性をつけてみてください。

AIでキャラを動かす!DomoAIなど登録必須AIツール

AIを使ってアニメを作成するためには、いくつかのAIツールが必要だというこはわかっていただけたかと思います。

ただ、無料プランではすぐにクレジットがなくなりますので、本格的にアニメ制作をしたいのであれば、有料プランへの契約をお勧めします。

① DomoAIなど4つのAIツールを登録

まず最初に、DomoAIやKling、MidJourney、DeevidAIなどのツールに登録します。

もちろん、今まで紹介してきたものはすべておすすめなので自分の用途に合わせて登録してください

これらのツールは、Googleアカウントを使って簡単にサインインできるため、非常に便利です。

無料プランだと、機能制限が多いため、動きやシーンの設定に制限が出てきます。中間プランに契約すると、より多くのオプションや高解像度の画像生成が可能になります。

②自分で作ったキャラを動かす

次に、自分で作成したキャラクターを実際に動かします。

まず、MidJourneyでキャラクターのデザインを完成させ、そのキャラクターをDomoAIやKlingで動きをつけます。

DomoAIやKlingでは、キャラクターの動きやポーズを指定するだけで、その通りのアニメーションを生成してくれます。

例えば、キャラクターに走る動きやジャンプ、戦闘シーンを追加する際に、DomoAIを使って、シンプルなアクションから複雑なシーンまで生成できます。

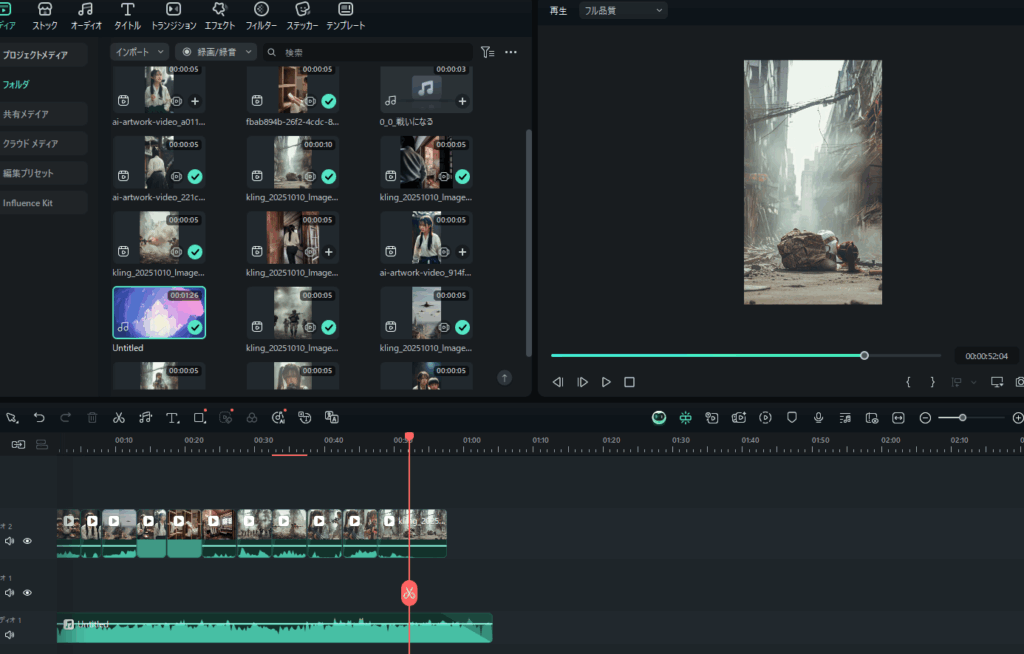

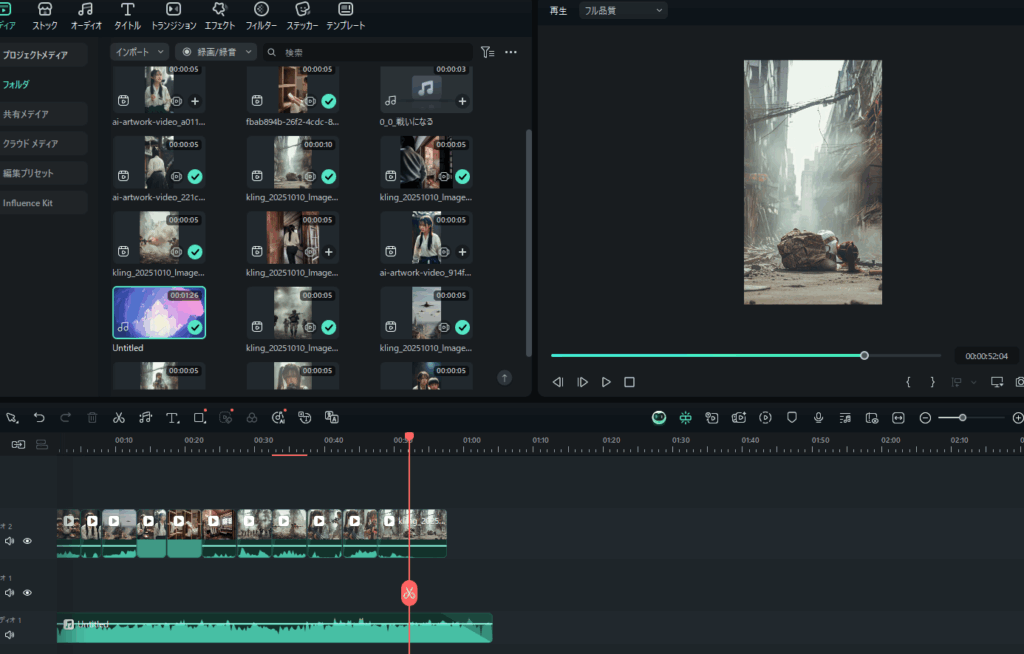

ささっと3時間程度で作った動画がこちらです。ツールはいくつか使っています。やっぱり完璧とは言えませんが、こだわろうと思えばいくらでもよい動画ができそうです。

このくらいでいっかともってある程度のところで完成させました。つっこみどころはいくつかあるものの素人でもこのくらいの映像はつくれます

補足:DomoAIのAIアバター機能で動画の質をあげる

DomoAIは、画像から動画への変換に加えて、アバター機能も搭載しており、非常に多機能なツールです。

特に、セリフ付きの動画を作成したい場合にこのアバター機能は必須です。

動画のこの部分はDomoAIが一発で抜群に上手に表現してくれます。Klingの場合何度も生成してやっと使える動画ができるかなといったところでした。

アバター機能を使うことで、キャラクターにセリフを話させることができ、リアルな対話シーンを作り上げることができます。

例えば、キャラクター同士が会話するシーンやナレーションを追加したシーンを作る際に、この機能を使うと、キャラクターが自然にセリフを発しながら動く映像が作れます。

DomoAIでは、セリフファイルを入力するだけで、キャラクターの口の動きや表情を自動で調整し、視覚的にも音声的にも高品質なアニメーションを生成できます。

このように、DomoAIのアバター機能は、物語性を持たせるための重要なツールとなり、アニメの魅力をさらに引き立てることができます。

シナリオもAIにおまかせ!

アニメ制作において、シナリオ作成は非常に重要なステップです。

キャラクターや映像が完成しても、物語がしっかりしていないと魅力的なアニメにはなりません。

しかし、シナリオ作成もAIツールを使うことで効率化することができます。ここでは、AIを使って物語を作る方法やシーン分け、セリフ生成のコツについて解説します。

① ChatGPT・Claudeで物語を作る

物語の基本的な流れやプロット作りには、ChatGPTやClaudeなどのAIツールを活用できます。

これらのツールに物語のテーマやキャラクターの特徴を伝えるだけで、AIがストーリーの骨組みを考えてくれます。

例えば、ChatGPTに「ファンタジーの世界で、勇者がドラゴンを倒す物語を作って」と入力すると、AIが物語のプロットやキャラクターの動き、重要なシーンを提案してくれます。

Claudeを使えば、さらに深いストーリー構築が可能で、キャラクターの心理描写やドラマチックな展開も組み込むことができます。

AIは、物語に必要な構造を理解し、過去の事例やストーリーテリングのルールを学んでいます。これにより、どんなジャンルでもバランスの取れたシナリオを自動で生成することができます。

② シーン分けとセリフ生成のコツ

物語が決まったら、次はシーン分けとセリフの生成です。このステップでは、AIにシーンを細かく分ける指示を与えることが重要です。

例えば、「キャラクターが戦うシーン」と指示すると、AIは戦闘のシーンをどう描写するかを考え、必要なセリフやアクションを提案してくれます。

また、セリフ生成をするとき、ChatGPTにしっかり、その人の口癖や性格を教えておくと、AIがキャラクターごとの口調や感情を考慮して、適切なセリフを自動で生成します。

例えば、「このキャラクターは怒っているから、セリフも攻撃的に、語尾は必ず~だってばよ!」という指示を加えることで、感情に合った個性的なセリフを生成することができます。

シーン分けをしていくときは、物語の進行に合わせて、必要なアクションや感情を盛り込みます。

シーンが変わるたびに、AIに次のシーンを指示し、キャラクターの感情や状況を具体的に伝えれば、スムーズにシナリオが完成します。

ワンカットワンカット丁寧につくっていきましょう。そうすることで質の高い面白い動画ができますよ

③ プロンプト例

物語のプロットをAIに作成してもらうには、シンプルに指示を出すだけです。

例えば「物語のプロットを作成して。主人公は若い魔法使い。ドラゴンに村を焼かれて復讐を誓う。物語の途中で新たな仲間と出会うが、仲間の裏切りに遭い、最終的に大きな戦いが待っている。」

このプロンプトをAIに送ることで、物語の骨組み(プロット)をしっかりと生成してくれます。AIがプロットを作り上げ、その後にシーンやセリフを細かく描写していきます。

シーン分けのプロンプトの場合は、物語の中でシーンを番号ごとに分けて状況や進行を指示します。シーンごとに指示を与えることで、AIがそのシーンをより具体的に生成します。

例えば「シーン1:魔法使いが村を守るために戦うが、ドラゴンの襲撃で村が焼け落ちる。魔法使いは逃げることができず、仲間と共に村を失う。シーン2:魔法使いが復讐を誓い、冒険に出発する。途中で仲間に出会うが、その仲間には秘密があり、信頼を築くまでに時間がかかる。シーン3:ドラゴンとの決戦が近づき、仲間の裏切りに直面する。魔法使いは自らの力で戦う決意を固める」

このようにシーンを番号で分け、進行状況やその場で必要なアクションをAIに指示することで、シーンごとの詳細が自動的に生成されます。

シナリオはどういったものか分かってきたら自分でオリジナルの物語を作るのもまた面白いですよ

編集と仕上げ!AI動画を組み合わせよう

AIを使ってアニメーションを作成した後、次に重要なのは編集作業です。

アニメーションの細部を調整し、シーンをつなげて、最終的に魅力的な作品に仕上げるためには、編集ツールを使いこなすことが求められます。

ここでは、AIで作成した動画を編集して仕上げる方法を解説します。

① フィモーラなどの編集ツール

まず最初に必要なのは、動画編集ツールです。

フィモーラはその中でも使いやすく、初心者でも高機能な編集ができるツールとして非常に人気があります。

フィモーラでは、カット編集やシーンの並べ替え、音声やBGMの挿入、エフェクトの追加などが簡単にできます。

動画をインポートし、必要な部分を切り取ったり、シーンを編集したりする作業をスムーズに進めることができます。

また、他のツールで作成した動画素材をフィモーラに取り込んで編集することで、AI動画をさらに魅力的なものに仕上げられます。

また、フィモーラ内にもAI動画生成の機能があるのでかなり便利になりました。

以前はフィモーラにAI動画機能なかったのにどんどん便利になる!

② シーンつなぎとテンポの調整

人気の動画作成に大事なのは、シーン同士をうまくつなぎ、全体のテンポを調整することです。

AIで作成した動画は、シーンの流れがスムーズで不自然な場合があります。そのため、シーンとシーンの間を適切に繋げ、観客が自然に物語を追えるように調整することが大切です。

シーンのつなぎはシーンの間にトランジション(切り替え効果)を追加することで、映像が途切れずに流れるようになります。

例えば、フェードイン・フェードアウトやスライドエフェクトなどのトランジションを使用することで、シーンが自然に繋がります。

テンポの調整も大事です。アニメーションの速さやリズムを調整することで、物語に合ったテンポを作り出せます。

セリフがない部分や必要のないシーンはカットしていきましょう

アクションシーンは少し速めに、感情的なシーンはゆっくりとしたテンポで進めると、視覚的に引き込まれます。

③ エフェクトやタイトル入れのコツ

動画を魅力的に仕上げるためには、エフェクトやタイトルをうまく使うことも重要です。

これらは、物語の雰囲気や視覚的なインパクトを強化するために効果的に活用できます。

エフェクトを使えば、アクションシーンや感情が高まるシーンで、映像のインパクトを強化できます。

例えば、光の反射や爆発エフェクトを使って動きのあるシーンを引き立てたり、雪を使ってシーンに感傷的な雰囲気を加えたりすることができます。

タイトル入れも大事です。

動画のオープニングやエンディング、シーン転換時にタイトルや字幕を挿入することで、視聴者に情報を提供したり、物語が完結したとわからせたりいろんな意味があります。

完成したAIアニメをSNSに公開しよう

アニメを作ったら、やっぱりみんなに見てもらいたいですよね。

見てもらうだけでなく、反応がもらえたり、さらには収益化できたら嬉しいものです。実は、AIで作った動画は収益化しやすいと言われています。

その理由は、AI動画は「バズりやすい」という特徴があるからです。AIを活用したコンテンツは、視覚的にインパクトがあり、視聴者の注目を集めやすいという利点があります。

では、どのようにしてTikTokやYouTube ShortsでAIアニメを公開し、効果的に収益化していくか、そのコツを見ていきましょう。

① TikTok・YouTube Shortsでバズるコツ

SNSでバズらせるためには、まずトレンドをしっかり取り入れることが非常に重要です。

アニメだけじゃなくいろんなジャンルの動画をチェックしておくことが大事

どんなコンテンツが今注目を集めているのかを意識し、それに関連した動画を投稿することで、バズりやすくなります。

特に、動物系や非現実系、赤ちゃん系などのテーマはSNSで非常に反応を得やすいです。

これらのトレンドをうまく取り入れることで、視聴者の関心を引きやすく、シェアや「いいね」を集めやすくなります。

動物系のコンテンツは、可愛い動物や動物と人間が絡むシーンが視聴者の共感を呼びやすく、シェアされやすい特徴があります。

例えば、AIで動物を可愛く描いたアニメーションは、視覚的にインパクトがあり、視聴者が「かわいい!」と反応しやすいです。動物のかわいさやユニークさが注目されやすいため、簡単に話題を集めることができます。

最近見つけた人気のアカウントの動画です。やっぱり動物系は強い!

非現実系のコンテンツも人気があります。ファンタジーやSFの要素を取り入れた内容は、視覚的に新鮮で視聴者の注目を浴びやすいです。

赤ちゃん系のコンテンツも、SNSで非常に反応が良いです。赤ちゃんや子供の可愛さを引き立てるシーンは、特に「いいね」やシェアを集めやすいです。

ことで、視聴者の関心を引きやすく、コンテンツがバズる可能性が高まります。AIアニメを制作する際には、こういったテーマを意識して、視覚的に魅力的なアニメーションを作ることが、SNSで注目されるためのカギとなります。

② トレンドを常にリサーチ

SNSでバズるためには、トレンドを常にリサーチすることが欠かせません。

日々更新されるトレンドに敏感でいることが、成功のカギとなります。例えば、TikTokやYouTube Shortsでは毎週、または毎月異なるテーマが流行ります。

これらのプラットフォームでどんなコンテンツが「トレンド入り」しているかをチェックし、それに合わせて自分のアニメーションをカスタマイズすることが大切です。

また、AIアニメは視覚的に魅力的であるため、トレンドに合わせたデザインやストーリーを組み合わせると、視聴者の注目を集めやすくなります。

③ 継続が大事

最後に、SNSでバズるためには、継続的に投稿することが非常に大切です。

1本の動画でバズることもありますが、何度も投稿を続けることで、フォロワーが増え、徐々に認知度が高まります

AIアニメは、短期間でたくさんのコンテンツを制作できるため、頻繁に投稿することが可能です。

また、フォロワーとの交流も大事です。

視聴者のコメントに返事をしたり、リクエストに応じて次のアニメを作ったりすることで、フォロワーとの信頼関係を築けます。

定期的な投稿と視聴者との交流を続けることで、より多くの反応を得ることができ、収益化にも繋がりやすくなります。

AIアニメ制作にかかるコストと時間

AIを使ってアニメを制作する際に、どれくらいのコストと時間がかかるのか気になりますよね。

実際、無料で利用できるツールもありますが、より本格的に収益化を目指すのであれば、やはり有料プランを選択することが重要です。

マネタイズを目指すなら質の良い動画をつくるために有料版は必須です

また、AIアニメ制作を効率よく進めるためには、適切なツールと戦略が求められます。

ここでは、コストを抑えつつ、AIアニメ制作を効率よく行うためのポイントを解説します。

① 無料で使えるツール一覧

AIアニメ制作のコストは、作品の尺、解像度、動きの複雑さ、そしてどこまで手作業で整えるかで大きく変わります。

まず無料ツールだけでも試作は可能です。

短尺で低解像度、透かし入り、生成回数や機能に上限があるのが一般的です。

簡単で画質の悪い動画を月に数本つくるだけであれば無料で十分ですが、商用利用やプラットフォーム配信を考えると制約がネックになります。

特に高解像度書き出し、音声の権利、商用ライセンス、透かしの除去はだいたい有料の範囲です。無料は研究と練習用、と割り切るのがコスパの良い使い方です。

無料プランがある動画生成AIツールはこちらです。SNS収益化をするならいずれにせよあとから有料プランに切り替えれてみてください。

| ツール名 | 無料プラン内容・制限 | 有料プラン例・価格帯 | 主な特徴/制限 |

|---|---|---|---|

DomoAI  | 無料プラン15クレジット初回のみ | ・Basic:$9.99 ・Standard:$27.99 ・Pro:$69.99 | 無料ではウォーターマークあり、AIアバター機能あり |

Dream Machine  | 無料プランで月30本生成まで(透かしあり) | ・Standard:$29.99 ・Pro:$99.99 ・Premier:$499.99 | 短尺動画生成が得意。高画質化には課金必須 |

Pictory  | 無料トライアルあり | Standard:19ドル/月、Premium:39ドル/月、Teams:99ドル/月 | テキスト → 映像生成型。アニメーション向きというより映像コンテンツ用途向け |

Runway  | 無料プランあり(秒数・機能制限) | Standard:$12、Pro:$28、Ultimate:$76 | 映像生成・編集機能が豊富。合成や映像変換にも使える |

②収益化をするなら有料プラン1択

収益化を目指すなら有料プラン一択です。

静止画の生成はMidjourneyが強く、キャラクターや背景や芸術的な風景などをどのツールよりも美し生成してくれます。

動画生成をするなら、DomoAI、DeeviAI、Klingは必須です。

セリフを喋らせたり歌わせたい場合はDomoAIをつあって歌やセリフと口の動きや表情を合わせてくれます。

正直、これら4つをサブスクで揃えれば、個人〜小規模で収益ラインに乗せる初期構成としては十分です。

Midjourneyは画像専用ならライトで始めて問題ありません。足りなくなったら上げる、が安全です。

| 役割 | 推奨ツール | 使用理由 |

|---|---|---|

| キャラクター・背景イラスト生成 | Midjourney(他 Stable Diffusion 系モデルも併用) | 高品質な静止画生成に定評がある。アニメ風キャラを作るベースに。 |

| 音声・ナレーション・セリフ読み上げ | DomoAI、DeeviAI | キャラにセリフを言わせたり、ナレーションを付けたい場合に必要。 |

| 映像化(アニメーション化) | Kling、Runway、Dream Machine | キャラクター・背景を動かし、動画形式にまとめる部分。 |

| 編集/合成/演出 | Fimola | AI生成素材をカット編集、タイミング調整、エフェクトなどで整える。 |

③SNSで収益10万をめざすなら?

SNSで月10万円を目指すなら、まずは集客の基盤づくりが最優先になります。

収益化の前にファンを増やすことがすべての土台になるからです。フォロワーが1000人を超えるまでは、反応が少なくてもとにかく毎日投稿を続けることが大切です。

動画だけつくれてもだめです、しっかり集客もやっておいてください!

とくにAIアニメやAI動画は投稿頻度が命で、アルゴリズム的にも継続投稿が評価されやすい傾向があります。毎日1本よりも、できれば朝と夜の2回、1日2本アップすると拡散率が一気に上がりやすいです。

短い動画でもいいので、とにかく露出を増やすことを意識します。

質の良い動画はフォロワーを増やしやすいです!

④どのくらいのコストがかかる?

では、毎日2本の動画を投稿するためにどのくらいのコストが必要かを考えてみましょう。

なるべく安く、最低限のプランで試算していきます。まず画像生成に関しては、Midjourneyのライトプランと、他の無料ツールを組み合わせるだけで十分です。

静止画部分は無料ツールでもクオリティが出せるので、ここに多くのコストをかける必要はありません。

一方で、最も大事なのが動画生成ツールです。

動きをつける工程が制作全体の要になるので、ここをケチると作品の質が落ちてしまいます。

最低でも3つは有料の動画生成AIを導入し、できればこの動きはこのツールと動きによってツールを変えるのがベストです。

実際に使ってみておすすめなのは、Deevid AIのプロプラン(月額35ドル)とDomoAIのベーシックプラン(月額9.99ドル)。

この2つは生成スピードが速く、クオリティも安定しています。

さらにKling AIやPollo AI、Flux AIのような新興ツールを一番安いプランで併用すれば、表現の幅も広がります。これらをすべて合わせても、日本円で1万円を切る程度のコストに収まります。

つまり、1日2本の動画を安定して投稿し、フォロワーを増やして収益10万円を狙う場合でも、月15,000円前後の運用コストで十分に戦えます。

動画をつくるクリエイターとして、もう一つサブスクではないのですが動画編集ソフトは必ず購入しておいたほうがいいです。 買い切りのフィモーラがおすすめです。

AIアニメ制作で気をつけたい著作権と倫理

AIアニメ制作では、著作権と倫理を正しく理解しておくことがとても大切です。

AIツールを使えば誰でも簡単に作品を作れますが、そのぶん知らずにルールを破ってしまう人も増えています。

ここでは、AIアニメを作るときに特に気をつけたい3つのポイントをお話しします。

① 他人のキャラや素材を使わない

AI生成では、プロンプトに「人気キャラ風」などと入れるだけで既存作品に似たデザインが出てしまうことがあります。

ですが、それは元の作品の権利者の著作物を利用したことになり、無断使用にあたる可能性があります。

特に、アニメ・漫画・ゲームなどのキャラクターは著作権で厳しく守られています。

学習素材として使われたモデルであっても、自分の出力が「既存キャラに似すぎている」と判断されればトラブルになることがあります。

オリジナルキャラを設計し、髪型や服装、色使いを変えて独自性を出すことが重要です。

背景や音楽、効果音も同じで、フリー素材を使うときは必ず利用規約を読み、商用利用やクレジット表記の条件を守りましょう。

② 商用利用のルールを確認

AIツールの多くは無料プランでは商用利用ができません。

個人の練習やSNSでの非営利投稿は問題ありませんが、収益化を目指す場合は必ず「有料プラン」や「商用利用可」の記載を確認する必要があります。

たとえば、MidjourneyやRunway、Klingなどは無料では商用利用が制限されています。

無料プランだと商用利用できないことがほとんどです

収益目的の動画を投稿したり、YouTubeの広告収益を得たりする場合も商用扱いになるため、利用規約の「commercial use(商用利用)」の項目をしっかり読むことが大切です。

また、商用OKでも、生成物に他人の権利物(著作権・商標・肖像権)が含まれていれば、自分の責任で使用してはいけません。

AIを使うことは「免罪符」ではないので、作品が誰の権利も侵していないか常に確認する意識が必要です。

③ AI生成物の表記と著作権の考え方

AIが生成した画像や動画には、基本的に「著作権が発生しない」と考えられています。

なぜなら、著作権は人間の創作性に対して与えられる権利だからです。

つまりAIが自動生成しただけのものは、著作権の対象外になりやすいということです。

ただし、人がプロンプトを工夫したり構図や色合いを細かく指定したりして、明確な創作的判断が入っている場合は「人間の創作物」として扱われる余地があります。

したがって、作品を投稿する際は「AI生成」「AI使用」「AI-assisted」などの表記をつけるのが望ましいです。

今はインスタもYouTubeもAI表記の設定がついています!

特に商用利用する場合は、視聴者やクライアントに誤解を与えないよう透明性を保つことが信頼につながります。

また、AI生成物を他人が勝手に使うことも多いため、自分の作品を守りたいときは「AI生成+加工済み」などの明記やウォーターマークを入れる方法も有効です。

AIアニメの世界は日々進化していますが、著作権と倫理のルールは変わりません。

他人の権利を尊重し、自分の創作を大切にすることで、安心して長く活動を続けることができます。

まとめ

正直に言って、ここまで“個人でアニメを作る”手触りが現実になったのは本当にワクワクします。

画像はMidjourneyで一気に世界観を固め、動きはDomoAI、仕上げは編集ツールで整える。

しかも月1万円前後で毎日2本の投稿を回せるなら、量と継続でフォロワーを伸ばし、収益10万円の射程に入れる戦い方は十分に成立します。

一方で、著作権と倫理は絶対の土台です。既存キャラに寄せない設計、利用規約と商用可否の確認、AI生成物の透明な表記――この三点を守ることで、安心して長く作り続けられます。

要は、完璧を狙いすぎず小さく速く回すこと。

短尺でテンプレ化し、プロンプトと素材を資産にしていけば制作はどんどん軽くなるはずです。

は商用利用可能?youtubeで人気のショート動画をつくってみたらやばすぎ!-300x158.png)