誰かが話題になるたびに、その人のディープフェイクがバズっています。

そんな中、ディープフェイク(deepfake)動画の作り方を知りたい!って方たくさん増えてきましたね。

もりんさん

もりんさんバズるということはつまりお金になるということ

最近ではダンシング局長のディープフェイク動画が大バズりです。アイデアさえあれば作ってみたいですよね。

実はこのディープフェイク動画、作り方は2つ。Stable diffusionを使うか動画生成AIツールを使うかの2択になります。

Stable diffusionだとAIツールではつくれない著名人、アニメ、セクシー系などあらゆる画像・動画生成が可能です。

Stable diffusionはどんなディープフェイクも可能j

まずディープフェイクを作るには多くの場合『Stable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)』を使います。

普通のツールにはプロンプトに制限があるのですがStable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)にはそれがない!

この技術を応用すると、実在する人物に似たディープフェイク風の画像を作ることも可能です。

インスタなどのSNSで目を引く投稿に活かす人も増えており、うまく活用すればバズを狙うこともできるでしょう。

この記事では、Stable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)を使ってディープフェイクの画像を生成する基本的な手順や必要なツールを紹介しながら、注意すべき倫理的・法的なポイントについても解説します。

AIを上手に使いたい方、SNSで映える画像を作ってみたい方はぜひ参考にしてみてください。

Stable Diffusionとは?特徴と使い方

『Stable diffusionの導入や操作がちょっと難しそう…』と感じる方も多いですよね。

そんな方のために、最近では『ConoHa AI Canva(コノハAIキャンバ)』という初心者向けのツールも登場しています。

こちらはWeb上で操作ができて、登録後すぐに使えるので、難しい設定がいらないのが魅力です。

Stable Diffusionのインストール方法

『使ってみたいけど、インストールって難しそう…』と思われる方も多いかもしれませんね。

実際、Stable Diffusionはパソコンに環境を整えてから使うタイプなので、多少の準備が必要です。

ですが、ご安心ください。

インストール手順については、初心者でもつまづかないように、画像つきでわかりやすく解説した専用記事をご用意しています。

このページでは省略しますが、以下のリンクからチェックして、手順どおりに進めてみてくださいね。

ディープフェイクのプロンプトの作成方法

AI画像生成ツールを使うとき、いちばん重要になるのが『プロンプト(指示文)』です。

でも実は、このプロンプトの書き方って、使うツールによって少しずつ違うんです。

ここで紹介するプロンプトは、『Stable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)』を使う方向けのものになります。

Stable Diffusionでは、よりリアルな仕上がりを出すために、プロンプトを細かく組み立てる必要があります。

とくに『ディープフェイク』の画像を目指すなら、抽象的な指示ではAIにうまく伝わりません。

たとえば『美しい女性』ではなく、

『photo of a young asian woman, natural makeup, photorealistic, soft lighting, DSLR quality』

といったように、顔の特徴・メイク・光・カメラの質感まで細かく指定していくことがポイントです。

こうしたプロンプトは、AIに「これは実在する人に近い写真を作ってね」としっかり伝えるためのレシピのようなもの。

特に『photorealistic』『DSLR quality』『smooth skin』『natural light』などのキーワードは、リアル感を高めたいときによく使われます。

ただし、実在する人物の名前をそのまま使ってもうまくディープフェイクは作れません。

Stable Diffusionの「lora(ロラ)」という拡張機能を使えば、特定の人物の雰囲気に似せるモデルを導入することもできます。

最初はむずかしく感じるかもしれませんが、少しずつ試してみれば感覚がつかめてきますよ。

生成した画像を使ってマネタイズしたい方はこちら→おすすめ画像販売サイト!

\セクシー系の画像が生成できる唯一のAIツール/

プロンプトの注意点とコツ

Stable Diffusionで理想の画像を作るには、プロンプトの書き方にちょっとした『慣れ』が必要です。

ただ長く書けばいいというわけではなく、『言葉の選び方』や『順序』によって、出てくる画像の雰囲気がガラッと変わることもあるんです。

『詰め込みすぎ』は逆効果

まず気をつけたいのは、『詰め込みすぎない』こと。

あれもこれも入れたい気持ちはよくわかりますが、プロンプトが長すぎると、AIがどこに注目すればいいのか迷ってしまいます。

その結果、顔の輪郭が崩れたり、不自然な表情になったりすることがあるんですね。

特に『顔』や『目線』にこだわりたいときは、『どんな人を』『どんな角度で』『どんな表情で』といった順序を意識して、シンプルに伝えるのがコツです。

ネガティブプロンプトで失敗を防ぐ

次に注意したいのが、『否定したい要素はネガティブプロンプトに書く』ということ。

たとえば『アニメっぽさを避けたい』『歪んだ顔や手を防ぎたい』ときは、別枠で

『bad anatomy』『blurry』『extra fingers』『cartoon』『text』『watermark』

などをネガティブプロンプトとして指定すると、ぐっと仕上がりが安定します。

キーワードの順番と調整のコツ

また、キーワードは『強調したいものを前に書く』と、優先順位が高くなる傾向があります。

つまり『最初の一文』がとても大事なんですね。

そしてもうひとつのコツは、画像を見ながら『ひとつずつ要素を変えて試す』ことです。

一気に修正すると、どこが原因で変化したのかがわからなくなるので、少しずつ微調整しながら好みの表現を探していくのがポイントです。

まるで『AIとの共同作業』のように、少しずつ関係を深めるような感覚です。

焦らず、一枚ずつ楽しみながら、自分だけのプロンプトスタイルを育てていってくださいね。

ディープフェイク画像の作成手順

ディープフェイクの画像を作るとき、いきなりツールを開いて操作を始めるのではなく、まず最初にやっておきたいのが『何を作るか』をしっかり決めることです。

『誰っぽい顔にしたいのか』『どういうシーンに見せたいのか』『どんな表情・雰囲気にしたいのか』。

この部分をなんとなくで進めてしまうと、プロンプトもぶれてしまって、なかなかイメージ通りの画像にならないんですね。

たとえば『トランプが演説しておかしなことをいっている動画』なのか、『石破がトランプに怒られている動画』なのか、方向性が違えば使う言葉も大きく変わってきます。

Xでは日本の政治家が逮捕されるディープフェイク動画がでまわってますよね

ですので、まずは『自分が見せたい世界観』を、ざっくりでもいいので決めてから進めるようにしましょう。

ここからは、Stable Diffusionを使ったディープフェイク画像の基本ステップをご紹介していきます。

ディープフェイクをつくる素材の準備

ここでは、Stable Diffusionのインストールと基本設定が終わっていることを前提にお話ししていきます。

つまり、もう画像生成ができる状態になっている方に向けた、次のステップです。

ディープフェイク風の画像を作るには、ただプロンプトを入力するだけでは思い通りの仕上がりにならないこともあります。

しっかりと準備をしておかないといつまでたっても思ったようなディープフェイク画像ができないってことになりかねないので気を付けてください。

lora(ロラ)は必需品!

ディープフェイクの完成度を高めるために活用したいのが、『lora(ロラ)』と呼ばれる拡張ファイルです。

lora(ロラ)は、ある特定の雰囲気や人物像をAIに強く印象づけるための補助データで、リアルな顔の質感や表情を再現したいときにとても便利なんです。

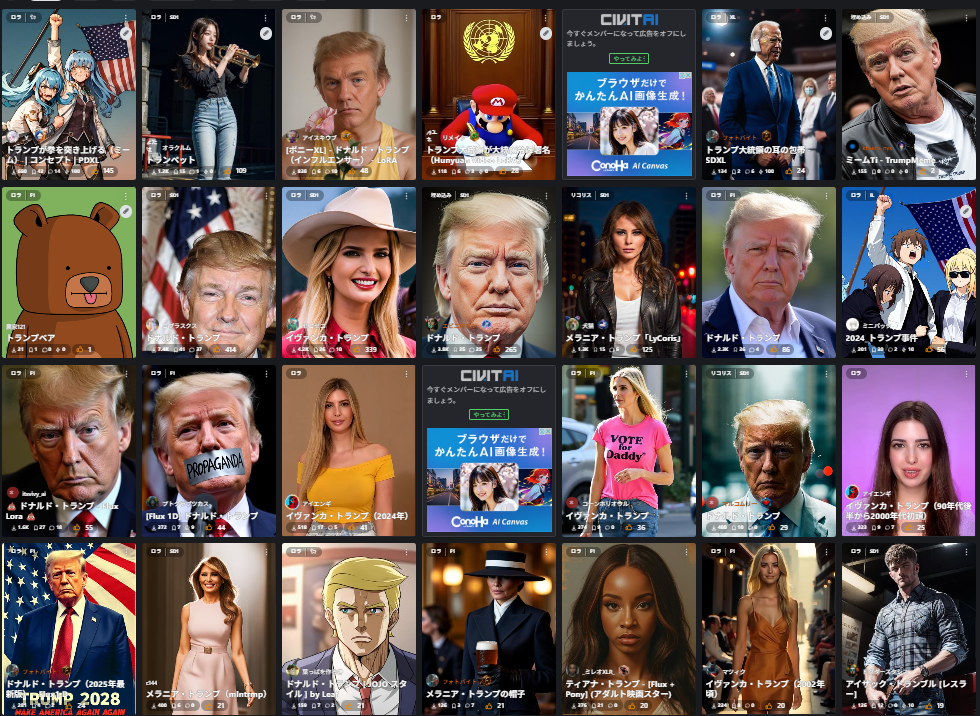

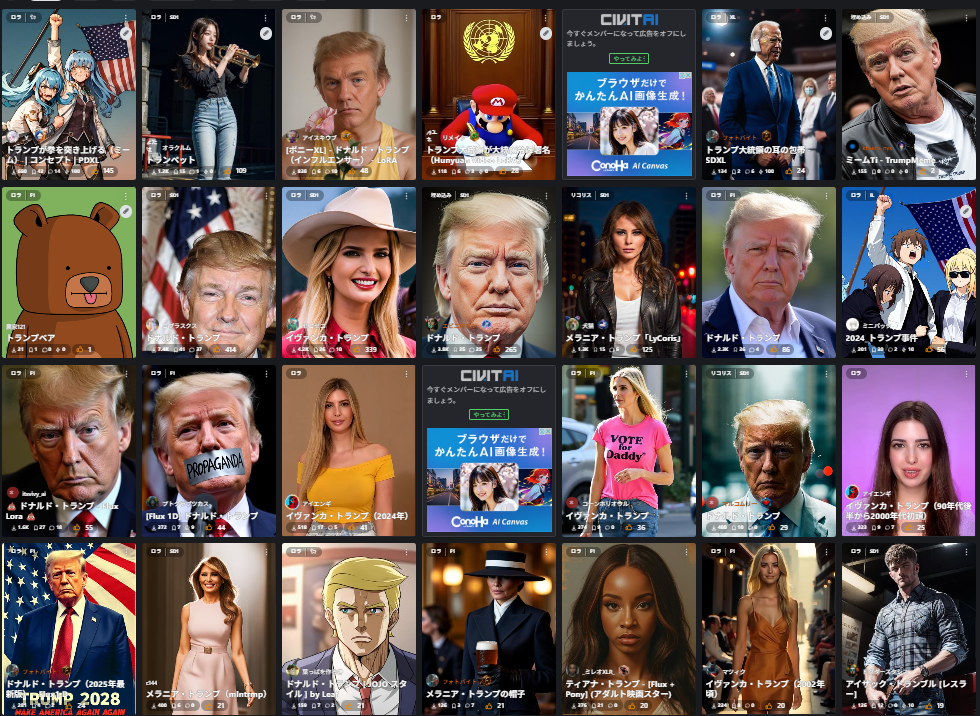

このlora(ロラ)は、主に『Civitai(https://civitai.com)』という海外の共有サイトで探すことができます。検索する際は英語のほうが探しやすいです。

『lora』と検索すると、モデルごとにたくさんの種類が表示され、顔立ち・年齢層・髪型・ファッション・ポーズなど、かなり細かく選ぶことができますよ。

ダウンロードしたloraファイルは、Stable Diffusionの『models→Lora』フォルダに入れるだけで使えるようになります。

WebUIを再起動すれば、自動で反映されます。

あとはプロンプトに『lora:ファイル名:強度』という形で加えると、その特徴が画像に反映されます。

たとえば『photo of a japanese woman, lora:realistic_face:0.7, soft lighting, photorealistic』のように書くと、LoRAの効果が効いたリアルな顔立ちになります。

強度は0.6〜0.8くらいが自然に出やすいので、数値で調整してみてくださいね。

ただし、中には実在の人物をベースにしたlora(ロラ)もあります。

そうしたものを使う場合は、肖像権や著作権などに十分注意し、節度ある使い方を心がけるようにしましょう。

lora(ロラ)を使いこなすことで、あなたの作りたい“フェイクっぽいリアル画像”にぐっと近づけるはずです。

まずは1つ、試しに導入してみてくださいね。

どんなディープフェイクを作る?上手なプロンプトの入れ方

lora(ロラ)の導入が完了し、いよいよStable Diffusionで画像を生成していく段階です。

ここでは『トランプ大統領風のlora(ロラ)』を使って、具体的にどんなプロンプトを入れれば理想に近づけるかをご紹介します。

たとえば『ラーメンを食べているトランプ』というユニークなシーンを作りたい場合、プロンプトには以下のように入力します。

『trump, suit, eating ramen, smiling, photorealistic, DSLR quality, indoor lighting, press conference setting, <lora:D.Trump_v1:1>』

このプロンプトでは、lora(ロラ)で顔の特徴を読み込みつつ、行動や表情、光の演出、背景まで細かく指定しています。顔をよりリアルにしたい場合は、プロンプトをシンプルにしたり、削ったり色々ためしてみるとよいです。

実際には何度も生成してみます。1度で理想ぴったりの画像とはいきません。上のトランプの画像はラーメンがうつっているだけ。

悲しい・・・。本当は箸をつかってすすってほしかったんですけどね。ここもあれこれとプロンプトを変えて試してみるといいです。

さて、lora(ロラ)は決して万能ではありません。同じlora(ロラ)を使っても、プロンプト次第で印象は大きく変わります。

たとえば、演説中の真剣なトランプを描きたいなら、

『trump, suit, giving a speech, angry expression, outdoor stage, flags in background, dramatic lighting, sharp focus,<lora:D.Trump_v1>』のように、行動・表情・環境を切り替えることで、まったく違うストーリーが生まれます。

画像が崩れる場合は、サイズを大きくするとよいです。

さらに、同じ顔で『笑顔・怒り・真顔』などのバリエーションをつければ、用途に応じた画像の使い分けもできます。

プロンプトはただ書くだけでなく、『シーンごとの演出をどう伝えるか』が重要です。

あなたが思い描く世界を、言葉で丁寧に組み立てていくことが、理想の一枚につながっていきますよ。

私の趣味でトランプを武士っぽくしてみました。

プロンプトはこちらです。

“A stern-faced Western man with blonde hair wearing a black samurai kimono, riding a strong brown horse in a misty Japanese forest. Traditional samurai armor elements around the waist, dramatic lighting, cinematic atmosphere, <lora:D.Trump_v1>”

これを動かしてみるとこんな感じ。

なかなかかっこいいです。これはフィモーラという動画編集ソフトで動かしています。動画を動かすツールはたくさんありますが、どれもテンプレートがあってカスタムが難しいです。

自分オリジナルの動きをしたい場合は、フィモーラやSora、Genなどでプロンプトをいれて動画を生成するといいです。

画像の生成は最初はうまくいかない

プロンプトの準備ができたら、Stable Diffusionで画像を生成していきます。

出力ボタンを押すと、AIが入力内容をもとに1枚または複数の画像を数十秒ほどで作成してくれます。

このときの仕上がりは、プロンプトの質やlora(ロラ)の精度、モデルとの相性によって大きく変わることがあります。

気に入らない結果が出た場合でも、数回試してみると印象がガラッと変わることもあるので、根気よく調整を重ねていくのがコツです。

画像をよりきれいに仕上げたい場合は、生成時の画像サイズを大きめに設定するといいのですが、なんにせ生成時間が長くなる!

どうしても低スペックのパソコンだと生成に時間がかかってしまいます。これは本当にストレス。私もそうでした。

ただ、今はConoha AI Canvaというツールで生成しているので時間が大幅に短縮されました。

細かな部分は自分で編集

生成された画像は一見きれいでも、細部をよく見ると違和感があることがあります。

たとえば、手の形が崩れていたり、目線があさっての方向を向いていたり、背景にノイズが入っていたりすることがあります。

そうした細かな違和感は、画像編集ツールを使って補正しておくと安心です。

Photoshopのような本格ツールのほか、CanvaやPhotopea、Reminiなどの簡易編集アプリでも十分対応できます。

色味の調整や明るさの補正、余計な背景をぼかすだけでも印象は大きく変わります。

SNSやポートフォリオで使う予定がある場合は、『手直し前提』で画像を見るようにしておくと、完成度の高いアウトプットが作れます。

ディープフェイク画像、ついに完成!

編集まで終われば、あなただけのディープフェイク風画像がついに完成です。

想像していた以上にリアルで、それっぽい仕上がりに驚くかもしれませんね。

SNSに投稿する際は、『AIによる創作画像』であることを明記しつつ、ユニークなタイトルやシーン説明を添えてみてください。

たとえば『トランプがラーメン!? AIが描いた世界』などの一言で、投稿への反応が変わってきます。

使い方を間違えなければ、ディープフェイク風画像は大きな表現力と可能性を秘めています。

あなたの想像力で、まだ誰も見たことのない面白い世界を形にしてみてくださいね。

ディープフェイクとは?基礎知識と最新動向

最近よく耳にする『ディープフェイク』という言葉。

でも、なんとなく知っているつもりでも、ちゃんと説明できる方は少ないかもしれませんね。

たとえば、ある有名人が言ってもいないセリフをしゃべっているように見せたり、実在しない人物を作り出したりすることもできてしまいます。

すごいですよね。

しかもこの技術、今では特別な知識がなくても、一般の人でも扱えるようになってきています。

『簡単に本物そっくり』が作れる時代だからこそ、使い方には十分な配慮が必要です。

この章では、ディープフェイク技術の基本と、いま注目されている使い方・注意点についてわかりやすく紹介します。

ディープフェイクの基本

ディープフェイクは『Deep Learning(深層学習)』と『Fake(偽物)』を組み合わせた言葉です。

つまり、AIが学習した大量の顔や音声のデータをもとに、リアルな映像や音声を人工的に作り出す技術なんですね。

たとえば、実在する人の顔を別の人物の体に自然に合成したり、本人そっくりの声で話しているように聞こえさせることもできます。

ここまで聞くと、まるで映画やSFの世界の話みたいですよね。

でも実際には、スマホやパソコンだけで誰でも簡単に扱えるツールも登場しています。

つまり『技術の進化』が、ディープフェイクを身近なものに変えてしまったんです。

便利でクリエイティブな使い方もたくさんありますが、同時に『なりすまし』や『デマの拡散』などのリスクもついて回ります。

最新のディープフェイク技術

最近のディープフェイク技術は、想像以上に『リアルで巧妙』になっています。

たった数秒の本物の音声サンプルがあれば、その人の声をAIが再現できてしまうんです。

2019年に、SNS界にディープフェイクを使った衝撃的な動画が拡散されました。

Facebookの創業者であるマーク・ザッカーバーグ氏がまばたきをし、頭を振りながら、まるで秘密組織に感謝しているかのように話しています。

しかし実際は、AI技術を用いた『ディープフェイク』によって作られたものでした。

本物と見分けがつかないほど自然な動きや表情に『本気で信じてしまった』という人も少なくありません。

これは本物と見分けがつかないわねえ

こうした映像が選挙や世論に影響を与えることもあるため、問題はとても深刻です。

さらに最近は、ディープフェイクを使って“ありもしないスキャンダル映像”を作成する被害も増えています。

ディープフェイクの活用事例

ディープフェイクというと、どこか危ない技術というイメージを持たれがちですが、実はうまく使えばビジネスにもなるんです。

たとえば最近では、AIで生成した美女のキャラクターを使ってInstagramを運営し、数万人規模のフォロワーを集めているアカウントが増えています。

いわゆる『AI美女』というジャンルで、まるで本物の人間のように見える画像を投稿し、世界観をしっかり作り込むことで、ファンがどんどん増えていくんですね。

このアカウントをもとに企業とのコラボ案件を受けたり、自分の商品を販売したりと、収益につなげている人もいます。

また、ディープフェイクの技術を使って、有名人が面白いセリフを言っているようなショート動画を作成する人もいます。

SNSでバズりやすく、多くの人に拡散されるため、そこからアフィリエイト商品や自分のnote・教材へ誘導して、広告収入を得ているケースもあります。

さらに、VTuberの活動にもこの技術は活かされています。

ディープフェイクを作るときに気を付けるべきこと

便利で面白い技術として注目されているディープフェイクですが、当然ながら『使い方を間違えると大きな問題になる』という側面もあります。

まず最も心配されているのが『なりすまし』です。

実在する人物の顔や声を勝手に使い、その人が言ってもいないことをしゃべっているように見せたり、全く別の行動をしているように偽ったりする動画が出回っています。

こうした動画がSNSなどで拡散されると、本人の信用やイメージが大きく損なわれる可能性があります。

ディープフェイクはもっと伸びる?

ディープフェイク技術は、これからさらに進化していくと予想されています。

すでに驚くほどリアルな画像や映像が作れるようになっていますが、今後は『どこまでが現実で、どこからがAIか分からない』という世界がもっと当たり前になっていくかもしれません。

一部の企業では、すでに“AIタレント”や“バーチャル社員”の導入も始まっています。

人間ではなくAIが広報を担当し、企業の顔になる時代が、もうすぐそこにあるんですね。

静止画をしゃべらせる!?画像がリアルに動くツール活用術

さて、先ほど完成したディープフェイク画像を、ただの静止画で終わらせるのはもったいないです。

今は、たった1枚の画像を使うだけで『キスをする』『演説を始める』『空を飛ぶ』『振り返って微笑む』といった、まるで映画のワンシーンのような映像が作れてしまう時代です。

しかもそれが、ツールを使えばテンプレートに画像を入れるだけで完成してしまうんです。

オリジナル動画がいい場合は、フィモーラや自分でプロンプトをいれる動画生成ツールを使った方がいいです。

たとえばSNSでは、トランプ風の人物がラーメンを食べながら演説したり、有名人そっくりの女性がウインクしてキス顔を送る動画がバズりまくっています。

動画は、静止画よりも滞在時間が長く、シェアや保存もされやすいため、バズの可能性が一気に跳ね上がります。

ディープフェイク動画の収益化って?

AIでリアルな人物動画を生成できるようになった今、ディープフェイク技術を上手に活用すれば、SNSや動画プラットフォームを使って収益を得ることも可能です。

実際に、見た目が印象的なAI美女の動画を投稿してフォロワーを集め、案件やファンからの支援につなげている人も増えています。

ディープフェイクを使ったインスタはめちゃくちゃフォロワーが伸びやすいので1ヶ月1万フォロワーでも以外と簡単なんです。

ここでは、初心者にも現実的な収益化の方法として、4つの手段をご紹介します。技術があれば自分で稼げる時代。副業としても十分可能性があります。

noteでノウハウを販売する

noteでは、ディープフェイク画像や動画の作り方を解説した記事が高価格で売れています。

Stable Diffusionの使い方、lora(ロラ)AやControlNetの設定、プロンプトの書き方など、専門的な内容をまとめた記事は2,000〜5,000円程度でも購入されることが多く、しっかり収益になります。

さらに、バズる構図の選び方や投稿のタイミング、インスタ・TikTok向けの見せ方まで解説すれば、より実践的noteになり価値が上がってきます。

画像サンプルやプロンプトファイル、動画の解説などを特典にすれば、1本で1万円以上の価値を感じてもらえることもあります。

継続更新すれば月額サブスク化も可能で、知識を「売る」ことで収益が安定します。

企業や個人からの案件を受ける

企業や個人からの案件を受けられるようになるタイミングは、InstagramやTikTokなどのSNSでフォロワーが増えてきた頃です。

目安としては、AI美女やキャラ動画を投稿しながらフォロワーが3,000〜5,000人を超えたあたりから、DMや問い合わせが来る可能性がぐっと高まります。

特に、見栄えの良い投稿を継続していると「PR用にうちのサービスとコラボしてくれませんか?」「アイキャッチ画像をお願いしたい」といった企業や個人からの依頼が来やすくなります。

実際の相場としては、1投稿あたりのPRで5,000円〜3万円前後、簡単なコラボ画像制作で1万円〜5万円ほど。

動画の場合は、構成や尺によっても変わりますが、1本あたり2〜10万円が目安になります。

フォロワーが1万人を超えると、インフルエンサー枠としてさらに高単価の案件や、月契約の継続案件が取れることもあります。

クラウドワークスやココナラ、SNS経由で「AI動画作れます」と発信しておくと、思いのほか問い合わせが来るケースもあります。

実績が増えれば単価1件5万円以上の案件も狙えます。

TikTok・YouTubeで動画投稿&広告収益

本格的なディープフェイク動画を使って、TikTokやYouTubeで収益を得ている人もいます。

有名人にそっくりなAI顔やAI音声を使い、「もし〇〇がこんな発言をしたら」というネタ動画はバズりやすく、100万回以上再生されることもあります。

YouTubeでは1,000回再生あたり約1〜5ドル(150〜750円)が目安で、ショート動画でも1〜3万円、長尺の動画なら10万円以上の広告収益が得られるケースもあります。

TikTokは単価がやや低いものの、Creator Fundや案件によって1〜3万円程度の収益になることもあります。

ただし、無許可で実在人物の顔や声を使うと規約違反やアカウント停止のリスクがあるため、収益化する際は注意が必要です。

パロディや「本人ではありません」と明記するなど、表現の工夫やリスク回避の意識が求められます。

PatreonやFANBOXで支援を募る

PatreonやFANBOXを活用すれば、ディープフェイク作品を通じてファンから直接支援を受けることができます。

たとえば、限定公開のAI美女動画や、シリーズ仕立てのストーリー動画、制作の裏側を見せるメイキング映像などを月額制で提供すれば、固定収入につながります。

月額500円〜3,000円程度のプランを設定し、20人でも集まれば毎月1〜5万円の安定収益が見込めます。

特に「継続して作品を見たい」と思ってもらえるような世界観のあるキャラクターや、SNSでバズった作品のスピンオフなどは支援につながりやすく、投稿頻度が低くても一定のファンが付きます。

さらに、上位プランではプロンプトやモデル情報の共有、動画データの配布など裏ノウハウを提供することで、熱心な支援者を増やすことも可能です。

ディープフェイク技術の法的・倫理的側面

ディープフェイクは非常に強力な表現手段である一方で、扱い方を誤ると大きなトラブルにつながる可能性があります。

特に実在する人物をもとに作られたコンテンツでは、肖像権・著作権・名誉毀損・プラットフォーム規約違反など、複数のリスクが重なります。

日本では、2023年ごろからディープフェイクに関する法的議論が進み始めており、無断で第三者の顔や声を使用する行為が肖像権侵害やプライバシー侵害に該当する可能性があります。

また、芸能人や著名人に似せた動画を広告収益化すると、営利目的での不正利用と判断されることもあり、損害賠償請求や刑事罰の対象となる恐れもあります。

さらに、TikTokやYouTubeといった主要なプラットフォームも、ディープフェイクに関するガイドライン違反やアカウント停止措置を明確に定めています。

「本人を模倣して誤解を与えるコンテンツ」は削除対象になりやすく、収益化が剥奪される例も報告されています。

倫理的な観点でも、視聴者に誤認を与える内容や、本人にとって不快となる動画は避けるべきです。

安全に楽しむには、「パロディであること」「創作キャラであること」「本人ではない」と明記する工夫が必要です。

ルールを守って使えば創作・表現の幅を広げるツールとして活用できますが、法律やモラルを無視した使い方は、思わぬリスクを招くため慎重に扱うことが大切です。

-ワイヤレスHDMI-レビュー口コミ評価-300x158.png)